O que esses casos têm em comum, além da cor e do local de residência dos mortos, é que eles ocorreram no mesmo momento em que se ampliam no Brasil vozes rogando por mais prisões, pela redução da maioridade penal e pelo assassinato de quem for enquadrado como “bandido”. Frases como “bandido bom é bandido morto” têm circulado com uma frequência cada vez maior nos meios de comunicação e nas conversas informais protagonizadas pelos chamados “cidadãos de bem” brasileiros. O que se pode observar é que os argumentos mais elaborados da criminologia, amplamente presentes na literatura clássica e contemporânea sobre segurança pública e direitos humanos, têm perdido espaço no espírito de nossa época.

Diante desse cenário, é mister “voltar algumas casas” e refletir o óbvio, mesmo que pareça um assunto já superado: se “bandido bom é bandido morto”, que tipo de pessoa está apta a ser enquadrada nessa categoria? Será que o desejo de violência, implícito nessa frase, é democraticamente distribuído ou se concentra sobre alguns tipos de bandidos? O ponto sobre o qual pretendo discorrer neste ensaio é: quais são os critérios subjetivos presentes nesse enquadramento e, sobretudo, como eles alimentam um perfil racial de distribuição de mortes em nossa sociedade? Para isso, recorrerei a algumas imagens literárias e filosóficas a fim de refletir sobre as relações entre racismo e violência no Brasil.

Não é tarefa simples falar da morte. Diante de sua implacável presença, a ousadia literária – ou mesmo a fria objetividade sociológica – corre o risco de banalizar, por um lado, um fenômeno de proporções às vezes insuportáveis para aqueles que ficam, especialmente quando advinda de causas não naturais. Por outro lado, se invertemos as máximas filosóficas de Confúcio: “Quem não sabe o que é a vida, como poderá saber o que é a morte?”, podemos pensar da seguinte maneira: quem não sabe o que é a morte também não pode saber o que é a vida. Saber o que é a morte implica considerar as condições biológicas, individuais, históricas e, até mesmo, sociais que a possibilitam. Não por acaso, a sua tematização está presente em diversas áreas do saber e marca, de alguma forma, tanto a constituição daquilo que entendemos por modernidade quanto a sua crítica.

A questão que se coloca a partir daqui é que a morte é, antes de mais nada, um assunto de interesse direto dos vivos que, a partir da reflexão ou estudo sobre ela, podem pensar as formas de retardá-la – já que não se pode evitá-la em definitivo – ou, na pior das hipóteses, amenizar os seus efeitos. O ponto que caberia agregar ao debate sobre a morte – que nas línguas latinas é descrita como substantivo feminino – é a dimensão racial desse fenômeno tão universal e, ao mesmo tempo, singular, ou seja, a sua cor. Assim, lançarei mão de alguns conceitos filosóficos clássicos e modernos para então retomar a metáfora aqui aludida, de forma a refletir sobre as dimensões raciais da violência urbana no Brasil.

continua…

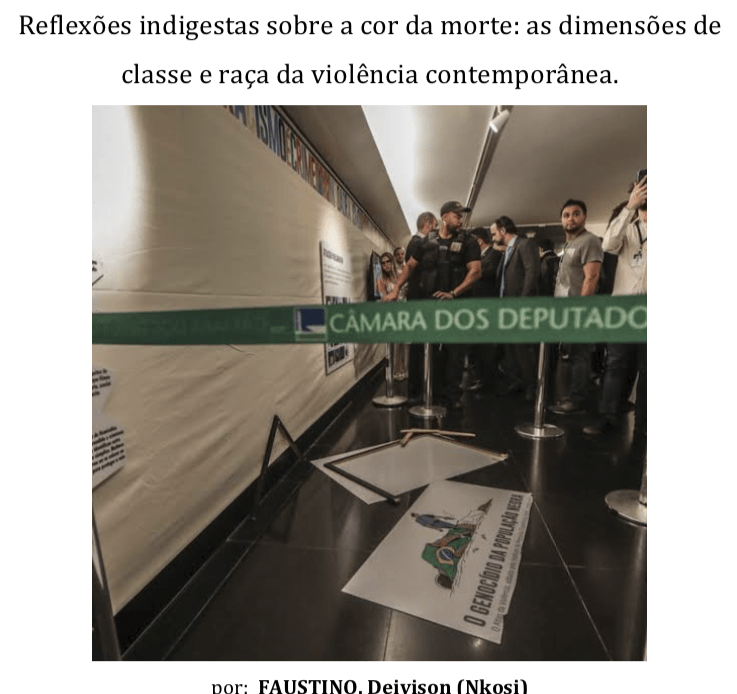

2 respostas em “Reflexões indigestas sobre a cor da morte: as dimensões de raça e classe da violência contemporânea”

[…] Faustino, D. M., Reflexões indigestas sobre a cor da morte: as dimensões de classe e raça da violência contemporânea. In: Marisa Feffermann; Suzana Kalckmann; Deivison Faustino; Dennis de Oliveira; Raiani Cheregatto. (Org.). Interfaces do Genocídio no Brasil: raça, gênero e classe (temas em saúde coletiva 25). 1ed.São Paulo: Instituto de Saúde, 2019, v. 1, p. 141-157. ACESSE AQUI […]

[…] FAUSTINO. Deivison (Nkosi). Reflexões indigestas sobre a cor da morte: as dimensões de classe e raça da violência contemporânea. in: As interfaces do genocídio: raça, gênero e classe. Org: Marisa Feffermann, Suzana Kalckmann, Deivison Faustino (Nkosi), Dennis de Oliveira, Maria Glória Calado, Luis Eduardo Batista e Raiani Cheregatto. São Paulo: Instituto de Saúde, 2018. pp. 141-158. Disponível em [Aqui] […]